Язык тайного кода: зачем подростки создают сленг и как это помогает им взрослеть

Представьте: ваш ребенок-подросток приходит из школы и говорит: «Я сегодня затащил контрольную, это была изи катка». А вы — в ступоре. Что происходит?

Если вы — родитель, знание языка подростков — не прихоть, а необходимость. Без него легко потерять контакт, не понять шутку, пропустить тревожный сигнал или просто выглядеть «олдом» (или даже «мамонтом» — как говорят зумеры).

Рассказываем, почему и зачем подростки придумывают свой язык, не несет ли это опасности и как реагировать родителям, если они стали испытывать затруднения с пониманием речи своих детей.

Современные дети — кто они

Современные дети не учились пользоваться интернетом — они с ним родились. Многие из них не видели кнопочных телефонов. Их мир — TikTok, Roblox, Twitch, AI и голосовые помощники.

А подростковый сленг — гибрид английского, геймерского жаргона, психологии и мемов, где главная фишка — короткие фразы, состоящие из смеси языков.

Наши дети растут в условиях, которых не знали мы, их родители:

- постоянный поток информации;

- давление быть «все-в-одном» — успешным, красивым, харизматичным;

- тревожные новости, климатический кризис, конфликты;

- необходимость строить личность в цифровом пространстве, где каждое фото, каждое высказывание — на суд миллионов.

Молодежный сленг — это не просто мода на новые слова. Это язык поколения, способ быть «своим», выразить эмоции коротко и ярко, отделиться от «взрослого» мира. Он живет в TikTok, мемах, игровых чатах и школьных коридорах.

Зачем подросткам свой язык

Подростковый возраст — один из самых сложных периодов в жизни человека. Перед юношей или девушкой стоит важнейшая задача: сформировать «собственную идентичность». Кто я? Кто мои друзья? Где мое место в этом мире? И язык становится одним из главных инструментов в этом поиске.

Когда подросток говорит «зашквар» вместо «стыдно», «чилить» вместо «расслабляться», он не просто использует модное слово, а включает невидимую метку: «Я понимаю этот код. Я в курсе. Я — часть сообщества».

Это естественный механизм социального объединения. Язык становится границей: те, кто понимает сленг, — «свои»; те, кто не понимает, — «чужие». И, увы, самыми «чужими» часто становятся родители и учителя. Но это не личная агрессия — это попытка построить психологическое пространство, где можно быть собой без оценок и стремления что-то доказывать.

Кроме того, сленг — это мягкая форма протеста. Он позволяет подростку заявить о своей автономии, не вступая в открытый конфликт. Говоря на «своем» языке, он символически отдаляется от мира взрослых, где все строго, регламентировано и предсказуемо.

Что происходит в мозге: когнитивные и эмоциональные механизмы

Некоторые взрослые думают, что сленг — признак бедности речи. На самом деле, все наоборот: использование сленга требует высокого уровня когнитивной гибкости.

Когнитивная гибкость — это способность легко перестраиваться в ответ на изменения, неожиданности или новые условия, а также эффективно переключаться между разными задачами и способами мышления. Она позволяет:

- выбирать наиболее подходящую стратегию в зависимости от ситуации;

- замечать альтернативные пути решения;

- рассматривать проблему с разных сторон и находить скрытые закономерности,

- генерировать несколько вариантов выхода из одной и той же сложной ситуации.

Этот навык лежит в основе адаптивного мышления и помогает успешно справляться с неопределенностью и многозадачностью.

Подросткам, чтобы придумать или понять новое слово, нужно:

- уловить иронию,

- расшифровать контекст,

- понять эмоциональную окраску,

- быстро адаптировать значение под ситуацию.

Например, слово «кринж» может описывать как смущение за себя, так и за кого-то другого, может быть с насмешкой, а может — с сочувствием. Это уже не просто слово, а своеобразный эмоциональный индикатор.

Кроме того, в подростковом возрасте активно развивается метафорическое мышление. Сленг — это кладезь метафор:

- «залипать» — не буквально;

- «загрузиться» — не про компьютер;

- «сломать» — не про технику.

Это признак того, что мозг подростка учится мыслить образно, креативно, нестандартно.

И, что немаловажно, сленг помогает регулировать эмоции. Сказать «это полный позор» — тяжело. А сказать «это трэш» — легче, ироничнее, безопаснее. Юмор и ирония снимают напряжение, позволяют говорить о неприятном, не чувствуя уязвимости.

Когда сленг становится проблемой

Как и любой инструмент, сленг может использоваться не только во благо. Есть и обратная сторона:

1. Чрезмерное погружение в сленг может мешать развитию навыков «формального общения». Подросток, привыкший писать «ну типо» и «гг» в переписке, может испытывать трудности с написанием сочинения или выступлением на уроке. Но это не приговор, а вопрос контекстной гибкости, которую можно развивать.

2. Сленг иногда становится носителем агрессии и унижения. Слова вроде «лох», «ботан», «отстой» могут превращаться в оружие буллинга. Важно различать безобидный юмор между друзьями и систематическое принижение.

2. Сленг может использоваться как инструмент исключения. Те, кто не в курсе новых слов, могут чувствовать себя изолированными даже среди сверстников. Особенно это касается детей с особенностями развития, например тех, кто меньше времени проводит в интернет-чатах или групповых онлайн-играх.

Если родители испытывают тревогу по поводу интернет-общения своего ребенка и боятся, что он может попасть в неприятную ситуацию, важно не подавлять это беспокойство, а направить его в конструктивное русло: провести открытый разговор о правилах и рисках цифрового пространства — от кибербуллинга до утечки личных данных.

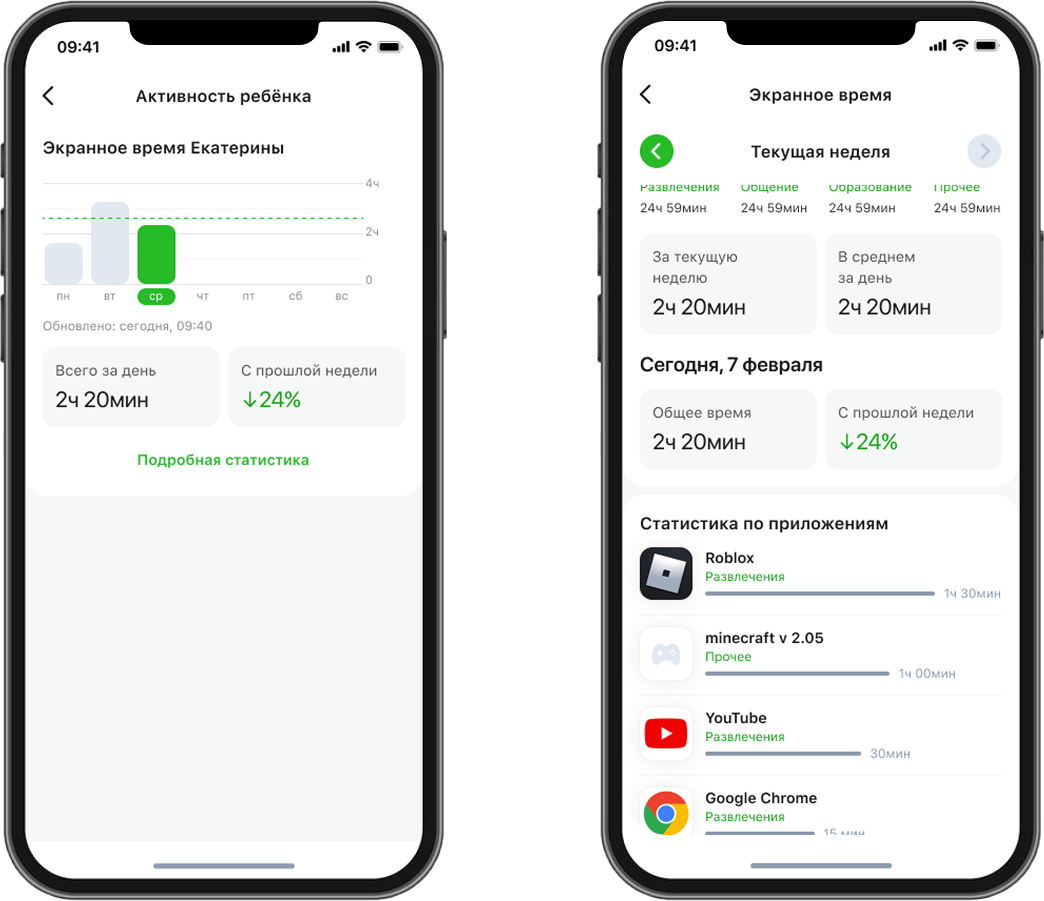

Хорошее дополнение к такому диалогу — использование технологий, вроде родительского контроля или встроенного счетчика экранного времени на смартфоне, например, как в приложении «Заступник», который помогает не только отслеживать, сколько времени ваши дети проводят в сети, но и вырабатывает осознанное отношение к цифровым привычкам — без постоянного контроля и недоверия.

Как реагировать взрослым

Что делать, если вы не понимаете, о чем говорит ваш подросток? Первое — не паниковать и не осуждать. Фразы вроде «Ты как вообще разговариваешь?!» вызывают только сопротивление и отчуждение.

Лучше проявить искренний интерес. Спросить: «А что значит „зашквар“? Это от слова „шквар“?» — и улыбнитесь. Такой вопрос — не признание в собственной «устарелости», а жест уважения. Вы говорите: «Твой мир мне интересен. Я хочу понять тебя».

Не нужно начинать говорить на сленге самим — это может выглядеть фальшиво или даже смешно. Но знать основные слова — полезно. Это как изучение языка другой культуры: вы не становитесь ее носителем, но уважаете ее особенности.

Важно объяснять контекст использования языка, а не запрещать его. Например:

«Дома можешь говорить как тебе удобно. Но когда пишешь заявление или выступаешь на уроке, лучше использовать литературный язык. Это — разные ситуации, и в каждой — свой код общения».

И, наконец, не забывайте, что и вы когда-то имели свой сленг. Вспомните, как вы говорили «че как?», «отпад», «забодал» или «чел». Это был ваш способ быть «своим». Или вспомните своих родителей, бабушек и дедушек: длинные волосы, джинсы-клеш, странная (по мнению их родителей) музыка на непонятном языке — все проходили и будут проходить такой этап становления себя как личности.

Сегодняшние подростки делают то же самое — просто в другую эпоху. То есть подростковый сленг — не признак деградации, не разрушение языка, а его эволюция. Это не отказ от взрослых, а попытка построить с ними отношения на новых условиях — более равноправные, более уважительные.

Каждое поколение создавало свой язык: от блатного жаргона до школьных кличек, от рок-лексикона 90-х до цифрового сленга 2020-х. И каждый раз взрослые сначала пугались, а потом — привыкали.

Вместо того чтобы бороться с этим языком, стоит попробовать его понять. Ведь когда подросток говорит на «своем», он не замыкается — он приглашает нас, родителей, войти в его мир.

Осень для детей — это пора школьных занятий и прогулок в наблюдениях за листопадом. Однако осень также может представлять опасность. Эта статья поможет вам защитить ребёнка от плохих погодных условий, короткого солнечного дня и сезонных заболеваний.

Современное детство, чаще всего, проходит под пристальным вниманием взрослых. Однако, рано или поздно перед любым родителем возникает вопрос: когда нужно начинать отпускать ребенка гулять одного? Ведь самостоятельные прогулки — важный этап взросления. Они развивают пространственное мышление, учат ответственности, формируют уверенность в себе и способность принимать решения.

Лето — время, которое ассоциируется с отдыхом, свободой, солнцем и беззаботностью. Но для многих детей оно превращается в продолжение школьного года, только с другими задачами. Курсы программирования, языковые лагеря, творческие мастерские, спортивные сборы — все это может быть полезным, но не тогда, когда становится обязательным.